食物繊維は野菜や果物など、主に植物性食品に含まれる成分で、毎日の摂取が推奨されています。

健康維持における食物繊維の必要性は広く知られていますが、具体的に人間の体内でどのような役割を果たすのかについては、よく理解していない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、食物繊維の特徴や体内で果たす役割、1日に摂取すべき量や、食物繊維を豊富に含む食品について解説します。

また、食物繊維やミネラルなどの不足しがちな成分を手軽に摂取する方法として、飲料水を活用する方法も紹介します。

食物繊維に関する理解を深めて健康維持に役立てたい方、不足しがちな成分を手軽に補給する方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

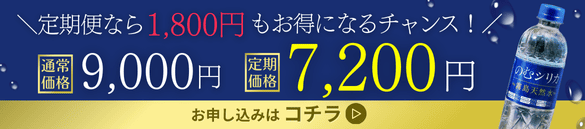

健康と美容は毎日の水から!

ナチュラルミネラルウォーター『のむシリカ』

- シリカ含有量が97mg/Lと豊富

- 無添加の天然水、防腐剤・保存料なし

- 常温でも飲みやすい中硬水

- 未開封なら約2年間も保存可能

- 初回20%OFF・2箱以上で送料無料!

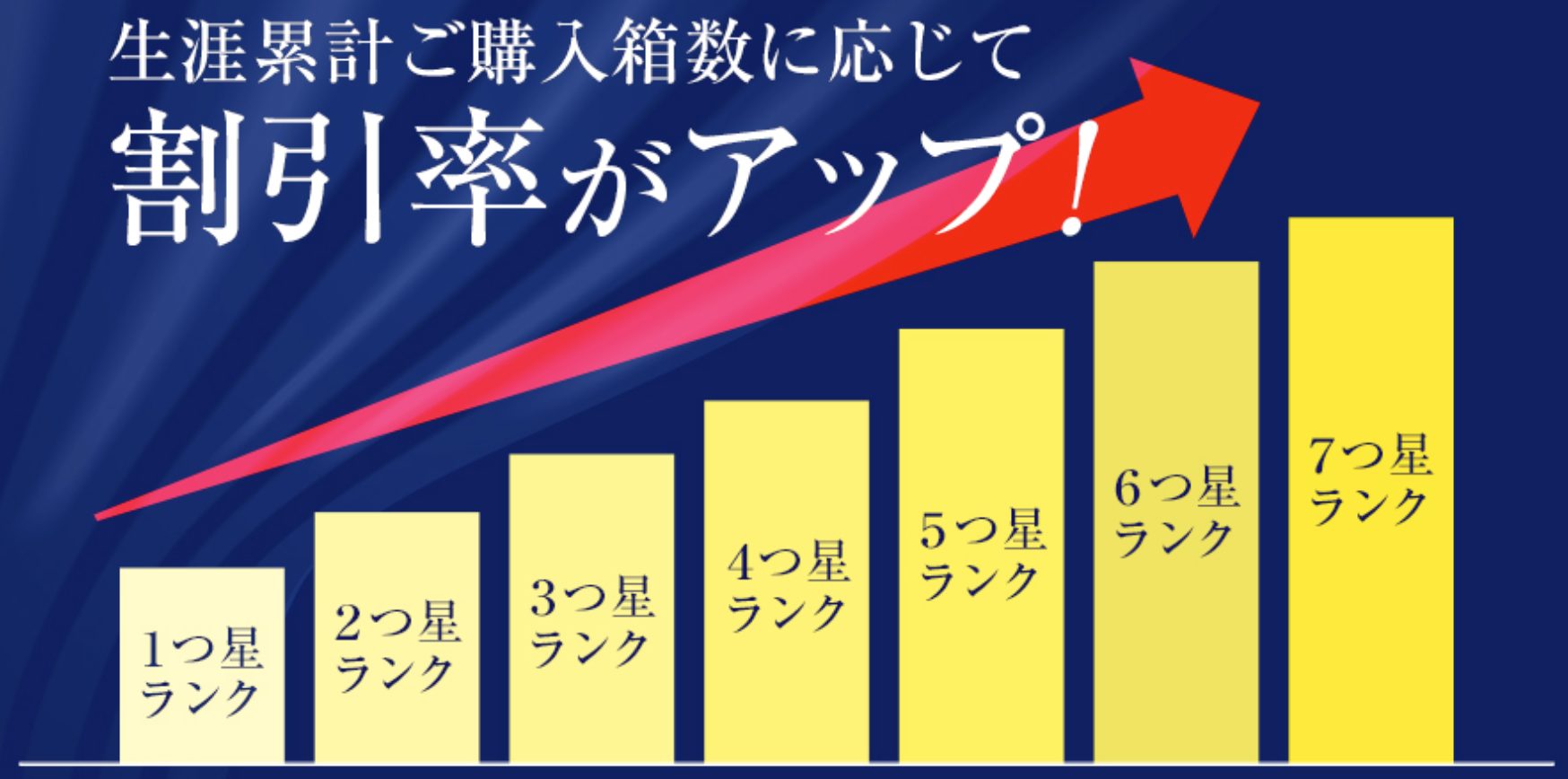

お得情報①:会員ランク制度スタート

※クリックで開く

最大3%OFF

購入箱数に応じて『のむシリカ』がお得に!

| ランク | 購入数 | 割引率 |

|---|

| 1つ星 | 累計2箱 | 1%OFF |

| 2つ星 | 累計4箱 | 1.2%OFF |

| 3つ星 | 累計6箱 | 1.6%OFF |

| 4つ星 | 累計12箱 | 1.8%OFF |

| 5つ星 | 累計24箱 | 2%OFF |

| 6つ星 | 累計48箱 | 2.5%OFF |

| 7つ星 | 累計72箱 | 3%OFF |

※会員ランクは、500mℓ、2ℓの各種商品の定期購入の「累計ご購入箱数」で決定されます。・会員ランクは、配送手配が完了している受注のうち、最も直近の配送日から6ヶ月を超えた場合、リセットされます。※会員ランクがリセットされると、これまでの「累計ご購入箱数」が0となりますので、ご注意ください。※会員ランク割引特典は、次回以降ご購入の対象商品のみに適用されます。※割引は、会員ランク割引特典の対象商品の税抜金額に対して適用されます。※会員ランクはマイページ (https://nomu-silica.jp/sh/login) にてご確認いただけます。※会員ランク制度およびプレゼント商品は予告なく変更、中止、終了する場合がございます。発生した損害について、いかなる保証も行いません。

お得情報②:全身使える化粧水プレゼント

※クリックで開く

定期購入6箱以上で

『Silc Mist』がもらえる!

※2024年10月1日より累計6箱のご購入を達成いただいた方へ、のむシリカの次回お届け日以降に「シルクミスト」を1本プレゼントとして発送させていただきます。※「シルクミスト」の発送はのむシリカとは別送となります。発送は順次対応となり、お手元に届くまでお時間がかかる場合がございますこと、あらかじめご了承ください。なおプレゼントは一会員一度のみとなっており、別会員同一住所でのご購入はプレゼント対象外とさせていただきます。

※2024年10月1日より累計6箱のご購入を達成いただいた方へ、のむシリカの次回お届け日以降に「シルクミスト」を1本プレゼントとして発送させていただきます。※「シルクミスト」の発送はのむシリカとは別送となります。発送は順次対応となり、お手元に届くまでお時間がかかる場合がございますこと、あらかじめご了承ください。なおプレゼントは一会員一度のみとなっており、別会員同一住所でのご購入はプレゼント対象外とさせていただきます。

シルクミスト2980円+定期便送料2,100円(6回分)

5,080円相当分がお得に!

>>公式サイトはこちら

健康と美容は毎日の水から!

ナチュラルミネラルウォーター『のむシリカ』

のむシリカの特徴

- 不足しがちなミネラルを効率的に摂取

・業界トップクラスのシリカ含有量97mg/L

・カルシウムとマグネシウムが黄金比率2:1

- 安心感と飲みやすさを両立

・無添加の天然水、防腐剤・保存料は不使用

・常温でも飲みやすい中硬水

- 長期保存可能・使い勝手◎

・未開封なら約2年間保存できる

・料理・水出し茶と相性抜群

お得情報①:会員ランク制度スタート

※タップで開く

最大3%OFF

購入箱数に応じて『のむシリカ』がお得に!

| ランク | 購入数 | 割引率 |

|---|

| 1つ星 | 累計2箱 | 1%OFF |

| 2つ星 | 累計4箱 | 1.2%OFF |

| 3つ星 | 累計6箱 | 1.6%OFF |

| 4つ星 | 累計12箱 | 1.8%OFF |

| 5つ星 | 累計24箱 | 2%OFF |

| 6つ星 | 累計48箱 | 2.5%OFF |

| 7つ星 | 累計72箱 | 3%OFF |

※会員ランクは、500mℓ、2ℓの各種商品の定期購入の「累計ご購入箱数」で決定されます。・会員ランクは、配送手配が完了している受注のうち、最も直近の配送日から6ヶ月を超えた場合、リセットされます。※会員ランクがリセットされると、これまでの「累計ご購入箱数」が0となりますので、ご注意ください。※会員ランク割引特典は、次回以降ご購入の対象商品のみに適用されます。※割引は、会員ランク割引特典の対象商品の税抜金額に対して適用されます。※会員ランクはマイページ (https://nomu-silica.jp/sh/login) にてご確認いただけます。※会員ランク制度およびプレゼント商品は予告なく変更、中止、終了する場合がございます。発生した損害について、いかなる保証も行いません。

お得情報②:全身使える化粧水プレゼント

※タップで開く

定期購入6箱以上で

『Silc Mist』がもらえる!

※2024年10月1日より累計6箱のご購入を達成いただいた方へ、のむシリカの次回お届け日以降に「シルクミスト」を1本プレゼントとして発送させていただきます。※「シルクミスト」の発送はのむシリカとは別送となります。発送は順次対応となり、お手元に届くまでお時間がかかる場合がございますこと、あらかじめご了承ください。なおプレゼントは一会員一度のみとなっており、別会員同一住所でのご購入はプレゼント対象外とさせていただきます。

※2024年10月1日より累計6箱のご購入を達成いただいた方へ、のむシリカの次回お届け日以降に「シルクミスト」を1本プレゼントとして発送させていただきます。※「シルクミスト」の発送はのむシリカとは別送となります。発送は順次対応となり、お手元に届くまでお時間がかかる場合がございますこと、あらかじめご了承ください。なおプレゼントは一会員一度のみとなっており、別会員同一住所でのご購入はプレゼント対象外とさせていただきます。

シルクミスト2,980円+定期便送料2,100円(6回分)

5,080円相当分がお得に!

\【初回20%OFF】1秒に1本売れている水/

※定期便の期間制限なし、いつでも停止・変更可能!

>>公式サイトはこちら

そもそも食物繊維とは?

食物繊維とは、私たちが摂取する食べ物に含まれている、人間の消化酵素では消化できない物質のことです。※1

主に穀類、野菜、果物、豆類、キノコ類や海藻類から摂取できるほか、エビやカニなどの甲殻類にも含まれています。

食物繊維にはセルロース、イヌリン、ペクチン、キチンなどさまざまな種類がありますが、大きく分けると水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の二つです。

水溶性食物繊維であるペクチンやアガロース、イヌリンなどは水に溶けやすく、腸内で粘性を持つ特徴があり、一方で、不溶性食物繊維であるセルロースやキチンは、腸内で水を吸収して膨らむ性質があります。

健康維持のためには、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のどちらかに偏り過ぎることなく摂取する必要があるでしょう。

目次

食物繊維の働きと効果

食物繊維は体内で消化、吸収されないため、たんぱく質や脂質、炭水化物のようにエネルギーになることはありません。

しかし、食物繊維は主に腸内でさまざまな機能を発揮します。食物繊維の役割として、主に次のような点が挙げられます。

- 便通の改善

- 善玉菌や悪玉菌のバランス調整

- 血糖値の上昇を緩やかに

- LDLコレステロールの調整

- 肥満や生活習慣病の予防

それぞれの役割について詳しく紹介します。

便通の改善

便通を整え、便秘を防止するために、食物繊維の摂取は欠かせません。

大腸の機能低下やほかの疾病が確認できないにもかかわらず便秘が改善されない方は、食物繊維を摂ることを意識してみましょう。※2

便秘の改善には、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維どちらの働きも重要です。

水溶性食物繊維は水に溶けて粘性を持つため、便を柔らかくし排便をスムーズにします。

一方、不溶性食物繊維は腸内で水を吸収して膨らみ、便のかさを増やす働きをします。

よってかさが増した便は大腸を刺激し、排便を促すことで便秘が改善されることでしょう。

食物繊維を十分に摂取し、毎日の排便をスムーズにおこなえるようにしましょう。

善玉菌や悪玉菌のバランス調整

水溶性食物繊維と不溶性食物繊維は、ともに腸内の善玉菌のエサとなります。善玉菌を増やす作用があり、プレバイオティクスとも呼ばれています。※3

善玉菌を増やす働きがあるため、食物繊維の摂取により腸内環境を整える効果が期待できるでしょう。

善玉菌の増殖により、腸内に乳酸や酢酸などの酸性の物質が生成され、アルカリ性を好む悪玉菌の増殖を抑えます。

また、善玉菌が優位の腸内環境においては、食中毒菌や病原菌による感染を予防したり、発がん性を持つ腐敗産物の発生を抑制したりする効果も期待できます。

ヨーグルトやキムチ、納豆など、善玉菌自体を含む発酵食品とあわせて摂取すると、善玉菌を増やす効果を発揮しやすくなるでしょう。

血糖値の上昇を緩やかに

食物繊維のうち、水溶性食物繊維は腸内で粘性が高くなるため、腸内での食物の移動を緩やかにする作用があります。

粘性により栄養素の吸収スピードが下がり、糖質を摂取した際の血糖値の急上昇を抑える効果も期待できるでしょう。※4

なお、血糖値の急上昇はインスリンと呼ばれるホルモンの分泌を増やし、体脂肪合成のリスクを高めます。

血糖値の急上昇を繰り返すと、インスリンの効き目が悪くなったり、インスリンの分泌が枯渇したりするなどの問題が生じ、糖尿病による血糖コントロールの悪化を招きかねません。

食物繊維を摂取して血糖コントロールを良好におこないましょう。

LDLコレステロールの調整

水溶性食物繊維の粘性は、悪玉と呼ばれるLDLコレステロールの量を減少させる効果も期待できます。※4

血中脂質のバランスを整え、脂質異常症の予防や改善に役立つでしょう。

水溶性食物繊維は、腸内の胆汁酸に吸着し、便として体外に排出しやすくする作用があります。

胆汁酸はコレステロールから生成される消化液の成分です。

腸内に分泌されて消化を助けたあと、再び小腸から吸収されますが、一部が食物繊維とともに体外へ出ていくと、体内のコレステロール量が減少します。

LDLコレステロールが高めの方は、血中脂質を改善するために、水溶性食物繊維を含む食品を摂取してみましょう。

肥満や生活習慣病の予防

食物繊維が豊富な食品は硬い傾向にあり、よく噛んで食べる必要があります。

よく噛むと食事への満足感が高まりやすくなるため、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できるでしょう。

また、水溶性食物繊維の働きにより栄養素の吸収が緩やかになるため、摂取した栄養素が体内で長持ちします。

小腹が空きやすい方は意識して食物繊維を摂ると、無理なく間食量を減らせるでしょう。

食べ過ぎによる肥満を防止し、かつ糖尿病や脂質異常症のリスクを下げることで、将来的な生活習慣病の防止にもつながります。

食物繊維が不足すると?

食物繊維の摂取不足により、次のような健康上のトラブルを生じやすくなります。

- 便秘や痔になりやすくなる

- 肥満や生活習慣病リスクの上昇

- 大腸がんリスクの上昇

毎日を快適に過ごし、さまざまな病気のリスクを減らすために、食物繊維の摂取は欠かせません。

食物繊維の不足によるトラブルについて詳しく解説します。

便秘や痔になりやすくなる

水溶性食物繊維は便が腸内を移動しやすくする働きを持ち、不溶性食物繊維には便のかさを増して腸を刺激し、排便を促す働きがあります。

どちらかが不足するとスムーズな排便が難しくなり、便秘を引き起こしやすくなるでしょう。

硬く排出しにくい便を強くいきんで出そうとすると、肛門に大きな負担がかかり、痔になるおそれがあります。

毎日スッキリと排便するためにも、食物繊維を欠かさないようにしましょう。

肥満や生活習慣病リスクの上昇

食物繊維のうち、水溶性食物繊維は血糖値の上昇を緩やかにしたり、LDLコレステロールの量を減らしたりするなど、生活習慣病の予防効果が期待できます。

また、不溶性食物繊維が多い食品をよく噛んで食べることで、食事全体の満足感が高まりやすくなり、食べ過ぎを防いで肥満のリスクを減らすことにもつながります。

食物繊維の不足による肥満や生活習慣病のリスク上昇は非常に深刻です。

食物繊維が豊富な食品を意識して取り入れ、健康を長く維持するようにしましょう。

大腸がんリスクの上昇

便秘により便が長時間腸内に留まると、悪玉菌の増殖につながります。

また、善玉菌のエサが不足すると善玉菌が増えにくくなるため、悪玉菌が優位な腸内環境を形成してしまいます。

さらに、食物繊維が少ない食品はたんぱく質や脂質が豊富であることが多く、これらは悪玉菌を増やしやすい栄養素であるため、ますます腸内環境が悪化するでしょう。

腸内環境が悪化すると、発がん性を持つ腐敗産物の産生が促進される場合があるため、とくに大腸がんとの関係が指摘されています。

食物繊維を摂取して腸内環境を良好に保つことは、大腸がんの発症リスクを下げるためにも重要です。

1日に摂取すべき食物繊維の量

食物繊維の摂取は便秘の解消や腸内環境の改善につながるなど、さまざまな健康効果が確認されています。

これらの健康効果を十分に発揮させ、便秘や生活習慣病のリスクを減らすために、私たちはどの程度の食物繊維を摂取すればよいのでしょうか。

厚生労働省が発表している日本人の食事摂取基準では、食物繊維の目標量(生活習慣病の発症予防のために現代の日本人が目標とすべき量)が設定されています。※5

食物繊維の目標量は性別や年齢により、次のように異なります。

食物繊維の1日あたりの目標量

| 男性 | 女性 |

|---|

| 18~64歳 | 21g | 18g |

| 65歳以上 | 20g | 17g |

若年男性においてやや不足傾向

私たちの普段の食事には、どの程度の食物繊維が含まれているのでしょうか。

また、普段の食事で食物繊維が不足することはあるのでしょうか。

令和元年におこなわれた国民健康・栄養調査では、食物繊維の平均摂取量は、20歳以上の男性で19.9g、女性は18.0gであり、目標量と比較すると男性のほうがやや不足しています。※6

65~74歳の男性の平均摂取量は21.6g、75歳以上は20.9gと目標量を満たしているため、食物繊維はとくに若い男性に不足しがちな栄養素であるといえるでしょう。

また、女性においても朝食を欠食したり、パンやおにぎりのみで食事を済ませたりするような場合には、食物繊維の不足が懸念されます。

食物繊維の過剰摂取による影響

日本人の食事摂取基準において、食物繊維の耐容上限量は設定されていません。

しかし、過剰な摂取を続けると、次のような健康上のトラブルが生じるおそれもあります。

- お腹の張りや腹痛

- 軟便、下痢、便秘など

- カルシウム、鉄、亜鉛などのミネラル吸収阻害

食物繊維の不足は便秘のリスクを高めますが、過剰な摂取も便秘の原因となる場合があります。

通常の食事で食物繊維の摂りすぎが続くことは稀ですが、サプリメントの大量かつ継続的な使用には十分な注意が必要です。

食物繊維が豊富に含まれる食品

食物繊維は野菜や穀物、豆や海藻、キノコなど、さまざまな食品に含まれています。

より効率よく食物繊維を摂取するために、それぞれの食品分類において食物繊維が豊富なものを紹介します。

野菜類

食物繊維が豊富な野菜類の中で、比較的手に入れやすいものを紹介します。

野菜類100gあたりの食物繊維量※7

| 食品 | 食物繊維量 |

|---|

| パセリ | 6.8g |

| モロヘイヤ | 5.9g |

| ゴボウ | 5.7g |

| ブロッコリー | 5.1g |

| オクラ | 5.0g |

| 枝豆 | 5.0g |

| ホウレンソウ | 2.8g |

モロヘイヤやホウレンソウなどの葉物野菜は、安定した食物繊維の摂取源として取り入れやすいでしょう。

ゴボウは食べ応えのある野菜のため、よく噛んで食べることで食事全体の満足感を高める効果が期待できます。

ブロッコリーや枝豆、オクラなど、繊維が目立たない野菜からも食物繊維を摂取できます。

葉物野菜が苦手な方は、ブロッコリーやオクラなどを取り入れてみましょう。

穀類

米や麺類、パンなどの穀類からも食物繊維を摂取できます。

穀類100gあたりの食物繊維量※7

| 食品 | 食物繊維量 |

|---|

| オートミール | 9.4g |

| ポップコーン | 9.3g |

| 発芽玄米 | 3.1g |

| 玄米 | 3.0g |

| マカロニ・スパゲッティ | 3.0g |

| フランスパン | 2.7g |

| コーンフレーク | 2.4g |

| 蕎麦 | 2.0g |

食物繊維はオートミールや玄米など、未精製の穀類から豊富に摂取できます。

精米した米は100gあたりの食物繊維量が0.5gであり、未精製の玄米100gに含まれる3.0gと比較すると6倍もの差があります。

主食として食べる機会の多い穀類の種類を工夫して、効率的に食物繊維を摂取しましょう。

豆類

大豆や小豆といった豆類も、食物繊維の供給源として活用できます。

豆類100gあたりの食物繊維量※7

| 食品 | 食物繊維量 |

|---|

| 煎り大豆(黄大豆) | 19.4g |

| きな粉(黄大豆) | 18.1g |

| インゲン豆(茹で) | 13.6g |

| 小豆(茹で) | 12.1g |

| おから(生) | 11.5g |

| 蒸し大豆(黄大豆) | 8.8g |

| 糸引き納豆 | 6.7g |

| ひきわり納豆 | 5.9g |

大豆や小豆、インゲン豆などは食物繊維が豊富であり、発酵食品である納豆も効率的な供給源となります。

しかし、同じ大豆の加工食品でも、豆腐や豆乳には食物繊維があまり含まれていないため注意が必要です。

食物繊維を豆類から摂るコツとしては、豆の形が残るものを意識して選ぶとよいでしょう。

砕かれたひきわり納豆よりも、粒をそのまま残した糸引き納豆のほうが、より多く食物繊維を摂取できます。

海藻類

穀類や野菜類と異なり、あまり量を食べられない海藻類ですが、食物繊維の含有量は高めです。

海藻類100gあたりの食物繊維量※7

| 食品 | 食物繊維量 |

|---|

| カットワカメ(乾燥) | 35.4g |

| 味付け海苔 | 25.2g |

| 塩昆布 | 13.1g |

| 昆布(佃煮) | 6.8g |

| ヒジキ(茹で) | 3.7g |

| ワカメ(生) | 3.6g |

毎日の味噌汁にワカメを加えることで、食物繊維の強化が期待できます。

海藻類を使ったおかずとして、ヒジキの煮物や昆布巻きを作るのもよいでしょう。

キノコ類

低エネルギーな食品として知られるキノコにも、食物繊維が豊富に含まれています。

キノコ類100gあたりの食物繊維量※7

| 食品 | 食物繊維量 |

|---|

| キクラゲ(乾燥) | 57.4g |

| 干しシイタケ(乾燥) | 46.7g |

| マツタケ | 4.7g |

| シイタケ | 4.6g |

| エノキタケ | 3.9g |

| マイタケ | 3.5g |

| ナメコ | 3.4g |

| エリンギ | 3.4g |

乾物であるキクラゲや干しシイタケは抜群の食物繊維量を誇るように見えますが、水戻しして調理するため、1食分の食物繊維量としてはほかのキノコ類と大きな差はありません。

さまざまなキノコから食物繊維を摂取できるため、ほかの食材との相性や好みで選んでみましょう。

エノキタケやナメコは味噌汁に加えればおいしい具として食べられるため、手軽で継続的に摂取しやすく、おすすめです。

食物繊維が摂取できる飲料について

人工的に作られた食物繊維の一種である難消化性デキストリンを、炭酸水やジュースに溶かした商品が販売されています。

普段の食事で食物繊維の不足が心配な場合には、食物繊維を含んだ飲み物の活用を検討してみましょう。

ただし、飲料に含まれる食物繊維のみで1日の目標量を満たすことは難しく、あくまで普段の食事のサポートとして考えるべきです。

基本は野菜や豆類などの食品から食物繊維を摂取するようにしましょう。

健康維持のために飲料水にもこだわりたい場合には、カルシウムやマグネシウムといった、日本人に不足しがちなミネラルを摂取できる水に注目してみましょう。

ミネラルを適度に含むナチュラルミネラルウォーターを活用すれば、水分補給とミネラル補給を同時におこなえます。

のむシリカ

野菜ジュースから食物繊維は摂取できる?野菜に代わる飲み物なのか真相を徹底解説 | のむシリカ

野菜ジュースは、さまざまな栄養素を手軽に摂取できる人気のドリンクです。しかし、野菜と同様に食物繊維を摂取できるか、また、野菜に代わる飲み物かどうかなど、疑問に思…

のむシリカ

豆乳から食物繊維は摂取できる?豆乳の栄養素や摂取する際の注意点を詳しく解説! | のむシリカ

健康や美容、ダイエットのために豆乳を飲んでいる方も多いのではないでしょうか。多様な効果が期待される飲料ですが、大豆を原料とする豆乳から食物繊維は摂取できるのか気…

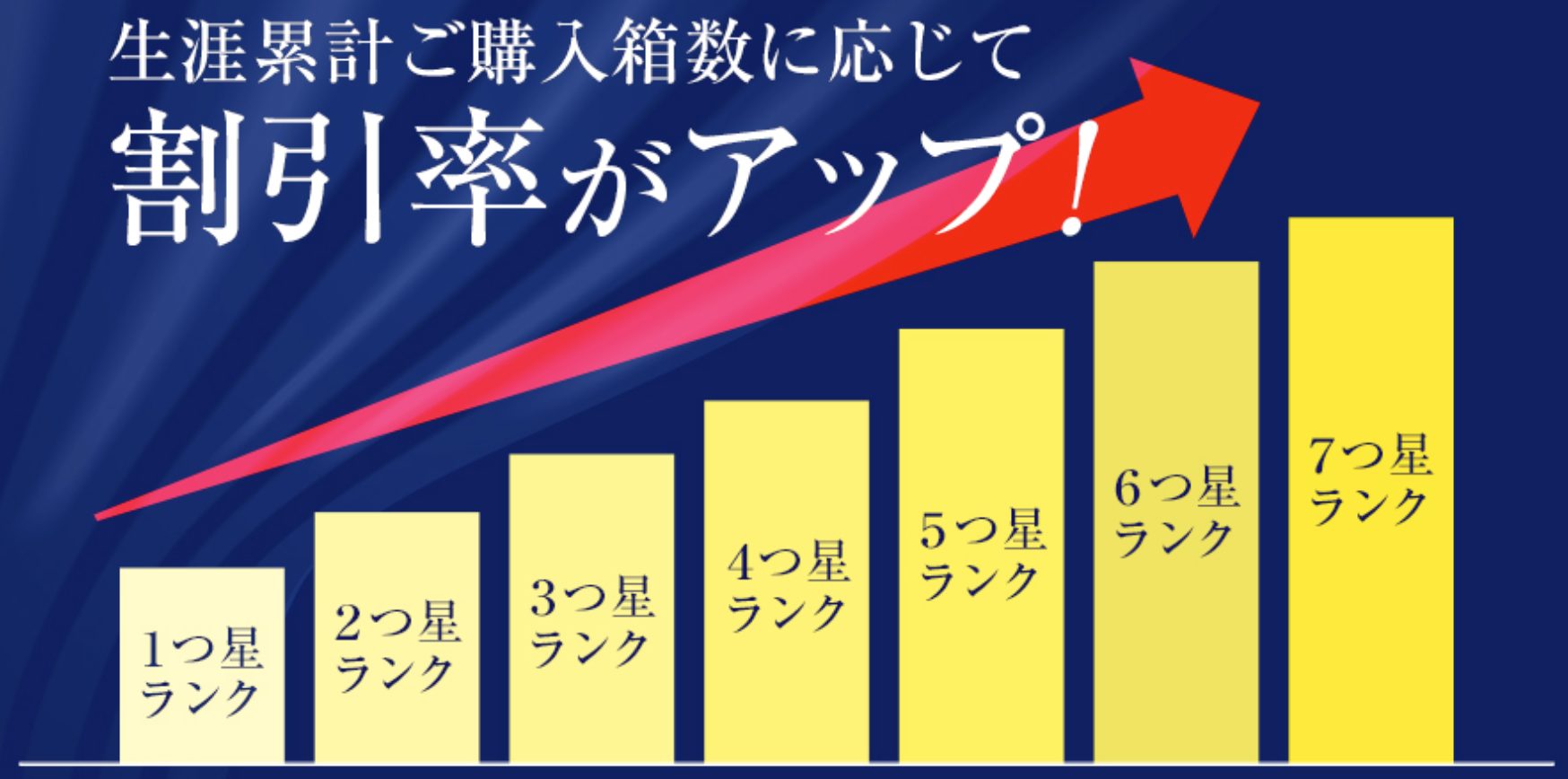

ミネラル成分を重視するなら「シリカ水」もおすすめ

| シリカ含有量 | 飲み心地 | 定期縛り |

|---|

97mg/L |

中硬水 |

なし |

おすすめポイント

- ミネラル摂取が効率的

カルシウムとマグネシウムが黄金比率

シリカと同時摂取でミネラル不足解消に!

- 安心感と活用しやさを両立

防腐剤・保存料は不使用!

加熱後もミネラルがほぼ変動しないので料理・水出し茶と相性抜群

- 長期保存も可能

無添加充填システムによるボトリング工程を採用!

未開封なら約2年間保存できる

詳細情報

| のむシリカ |

|---|

| シリカ以外の主成分 | カルシウム31.0mg/L

マグネシウム14.0mg/L

カリウム5.7mg/L

炭酸水素イオン170.0mg/L

サルフェート30.0mg/L

バナジウム34mg/L |

| 硬度 | 130mg/L |

| pH | 6.9 |

| 採水地 | 霧島連山 |

| 品名 | ナチュラルミネラルウォーター |

\【初回20%OFF】1秒に1本売れている水/

※定期便の期間制限なし、いつでも停止・変更可能!

>>公式サイトはこちら

おすすめポイント

- 豊富なシリカ含有量97mg/Lで日々消耗するミネラルを摂取

- 保存料・着色料は不使用!未開封なら約2年間保存できる

- カルシウムとマグネシウムの吸収効率を高める2:1の含有率

| シリカ含有量 | 飲み心地 | 定期縛り |

|---|

97mg/L |

中硬水 |

なし |

| 製品情報 |

|---|

| シリカ以外の含有成分 | カルシウム31.0mg/L

マグネシウム14.0mg/L

カリウム5.7mg/L

炭酸水素イオン170.0mg/L

サルフェート30.0mg/L

バナジウム34mg/L |

| 硬度 | 130mg/L |

| pH | 6.9 |

| 採水地 | 霧島連山 |

| 品名 | ナチュラルミネラルウォーター |

>>公式サイトはこちら

ミネラル成分を重視したい場合には、シリカを含んだナチュラルミネラルウォーターもおすすめです。

シリカ水の特徴について解説します。

シリカ水なら体内生成できないミネラルが摂取可能

シリカとは、皮膚や爪、髪など体のさまざまな部分を構成する成分です。

人間の体内では生成できないため、食事や飲料から摂取する必要があります。

また、シリカ水からはシリカのみならず、カルシウムやマグネシウム、カリウムといった、日本人に不足しがちであり、かつ体内生成が不可能なミネラルを摂取できます。

これらのミネラルは食物繊維と同じく、野菜や豆類、キノコや海藻類といった食品の摂取が少ないと不足しやすい成分です。

食事のバランスに不安がある場合は、シリカ水の活用を選択肢に入れてみましょう。

シリカ水を徹底比較!『のむシリカ』のミネラル含有量は多い?

シリカ水の中でも、ミネラル含有量とおいしさのバランスがよいのむシリカは、毎日のミネラル補給に適しています。

のむシリカを含めたナチュラルミネラルウォーターの成分や硬度を紹介します。

ナチュラルミネラルウォーター100mLあたりのミネラル含有量

| シリカシリカ | フィジーウォーター | のむシリカ |

|---|

| カルシウム | 0.31mg | 1.8mg | 3.1mg |

| マグネシウム | 0.21mg | 1.5mg | 1.4mg |

| カリウム | 0.76mg | 0.5mg | 0.57mg |

| シリカ | 0.72mg | 9.3mg | 9.7mg |

シリカシリカは硬度28mg/Lの軟水です。まろやかな味わいを楽しめますが、ミネラル含有量は少なめです。

フィジーウォーターは硬度106mg/L、のむシリカは硬度130mg/Lであり、適度なミネラル含有量と飲みやすさとを両立した中硬水のナチュラルミネラルウォーターとなります。

さらにのむシリカは、カルシウムとマグネシウム含有量の比率が2:1であり、より効率的なミネラル補給が可能です。

おいしく効率的にミネラル補給をおこないたい方は、のむシリカの活用を検討してみましょう。

食物繊維に関するよくある質問

食物繊維を摂取するうえで、不安な点などがある方も多いのではないでしょうか。

食物繊維に関する質問の中から、よく寄せられるものを紹介します。

食物繊維はサプリメントで摂取しても大丈夫?

食物繊維の不足を補うため、飲料に溶かして飲むタイプのサプリメントが広く普及しています。

食事からの摂取が不足している場合には、サプリメントを活用するのもひとつの選択肢です。

ただし、過剰摂取により腹痛やミネラルの吸収阻害を引き起こす可能性があるため、1日の目安量を超えて使用しないように注意が必要です。

また、基礎疾患があり治療を受けている方、服薬を続けている方などは、使用前に医師や薬剤師へあらかじめ確認を取るようにしましょう。

食事から食物繊維を摂取するときの注意点は?

食物繊維はさまざまな食品に含まれているため、1種類の食品に限定せず、毎日の食事の中で偏りなく摂取するようにしましょう。

ゴボウや大豆など、食物繊維がとくに豊富な食品ばかり摂取すれば容易に不足を防げますが、このような摂取方法はおすすめできません。

野菜や豆類など、食物繊維が豊富な食品には、食物繊維のみならず、ビタミンやミネラルといった微量栄養素や、ポリフェノールなどの機能性成分が多く含まれています。

ビタミンやミネラルの偏りを防ぎ、さまざまな機能性成分による健康効果を得るためにも、食物繊維の供給源としてさまざまな食品をバランスよく摂取しましょう。

食物繊維は水溶性と不溶性のどちらを重視して摂取すべき?

日本人の食事摂取基準では、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のそれぞれをどの程度摂取すればよいといった目安は示されていません。

しかし、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維では体内での作用がやや異なり、どちらの働きも健康維持に欠かせないことから、両者を偏りなく摂取する必要があるといえます。

なお、一般的な食品は不溶性食物繊維の含有量が多いため、水溶性食物繊維の摂取量は少なくなりがちです。

とくにキノコ類には水溶性食物繊維が少ないため、キノコ類のみで1日の食物繊維量を摂取しようとするのはやめましょう。

水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のバランスが比較的よい食品を紹介します。

食品100gあたりの食物繊維量※7

| 食品 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |

|---|

| オートミール | 3.2g | 6.2g |

| 糸引き納豆 | 2.3g | 4.4g |

| 西洋カボチャ | 0.9g | 2.6g |

| グリーンキウイ | 0.6g | 2.0g |

食物繊維の偏りが気になる方は、これらの食品を活用してみましょう。

まとめ

食物繊維は、私たちの体内でさまざまな働きをサポートする成分です。毎日の食事から十分な量を摂取して健康維持に役立てましょう。

食事から十分に摂取できない場合はサプリメントを活用する方法もありますが、過剰摂取には注意が必要です。

また、健康維持のためには日本人に不足しがちなミネラルも十分に摂取しなければなりません。

のむシリカのようなシリカ入りのナチュラルミネラルウォーターを活用して、おいしくミネラル補給をおこないましょう。

<参考文献>

※1 厚生労働省 | 食物繊維

※2 厚生労働省 | 便秘と食習慣

※3 厚生労働省 | 腸内細菌と健康

※4 厚生労働省 | 食物繊維の必要性と健康

※5 厚生労働省 | 日本人の食事摂取基準

※6 厚生労働省|令和元年国民健康・栄養調査報告

※7 文部科学省 | 日本食品標準成分表2020年版(八訂)(食品成分データベース)