【体に悪い?】ハイパーゾーンがやばいと言われる理由│ZONeの効果やモンスターとの違いも比較

仕事や勉強でもうひと頑張りしたいとき、エナジードリンクは手軽に集中力を高める便利な存在です。

一方で「ハイパーゾーンは体に悪いのでは」と、カフェインや糖分の量、飲み続けることでの副作用を不安に感じる方も多いでしょう。

本記事では、ハイパーゾーンが体に悪いといわれる理由について解説します。

また、具体的な副作用、モンスターやレッドブルなどの製品との違い、リスクを抑えるための飲み方まで詳しく紹介します。

ハイパーゾーンの健康への影響を正しく理解し、付き合い方を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

ハイパーゾーン(HYPER ZONe)は体に悪い?やばい?

ハイパーゾーンが体に悪いといわれる背景には、主に3つの成分が関係しています。

これらを正しく理解することが、健康リスクを管理する第一歩です。

- カフェインの含有量と過剰摂取のリスク

- 糖質の量と健康への影響

- 人工甘味料や添加物への懸念

それぞれの成分が体にどのような影響を与える可能性があるのか、具体的に解説します。

カフェインの含有量と過剰摂取のリスク

ハイパーゾーンが体に悪いといわれる最大の理由は、カフェイン含有量です。

多くの製品には1本(400ml)あたり150mgのカフェインが含まれており、コーヒー2杯弱に相当する量です。

カフェインは適量であれば集中力を高める効果が期待できますが、過剰に摂取すると中枢神経が過剰に刺激されます。

その結果、次の症状を引き起こす可能性があります。

- めまい

- 心拍数の増加

- 吐き気

- 不眠

とくに感受性の高い方や体調が優れないときは、少量でも影響が出ることがあるため注意が必要です。

糖質の量と健康への影響

ハイパーゾーンに含まれる糖質の量も、健康への影響が懸念されるポイントです。

1本に50g以上の糖質が含まれる商品もあり、角砂糖に換算すると10個分以上になります。

一度に多くの糖質を摂取すると、血糖値が急激に上昇し、そののち急降下します。

血糖値の乱高下は、かえって眠気や集中力の低下を招く原因になりかねません。

また、日常的な過剰摂取は、肥満や将来的な生活習慣病のリスクを高める要因といえるでしょう。

人工甘味料や添加物への懸念

カロリーゼロの製品を中心に、人工甘味料が使用されていることも懸念点の一つです。

たとえば、ハイパーゾーン ゼロには、人工甘味料として次の成分が含まれています。

- アセスルファムK

- スクラロース

スクラロースやアセスルファムカリウムなどの成分は、砂糖の数百倍の甘さを持つため、カロリーを抑えつつ強い甘みを出す目的で使用されます。

人工甘味料は国の基準で安全性が認められていますが、長期的な摂取や過剰摂取が体に与える影響については、さまざまな意見があるのも事実です。

化学的に合成された成分に対し、漠然とした不安を感じる方も多いでしょう。

ハイパーゾーンに期待できる効果と注意点

ハイパーゾーンを飲むことで、多くの方が期待するのがパフォーマンスの向上です。

ここでは、具体的な効果と注意点をあわせて解説します。

【メリット】集中力とパフォーマンスの向上

ハイパーゾーンの主な効果は、次のとおりです。

- 眠気覚まし

- 集中力アップ

- 疲労回復サポート

- パフォーマンス向上

ハイパーゾーンに含まれるカフェインには、中枢神経を刺激して眠気を覚まし、一時的に集中力を高める効果が期待できます。

仕事や勉強の重要な局面で、もうひと頑張りしたいときのサポートとなるでしょう。

また、多くのエナジードリンクに含まれるアルギニンは、アミノ酸の一種です。

血流改善に関わることから、疲労回復を助ける効果も期待されています。

これらの成分が複合的に作用し、一時的なパフォーマンス向上につながると考えられます。

【デメリット】効果は一時的

ハイパーゾーンを飲むデメリットや注意点は、次のとおりです。

- あくまでも効果は一時的

- カフェインへの依存リスク

- 慢性的な疲労につながる恐れ

メリットがある一方で、効果はあくまで一時的なものであることを理解する必要があります。

エナジードリンクは、体内でエネルギーを新たに生み出すわけではありません。

すでにあるエネルギーを「前借り」して、無理やりパフォーマンスを引き出している状態に近いといえます。

そのため、効果が切れた後には、飲む前以上の疲労感や倦怠感に襲われる可能性があります。

「前借り」を繰り返すことが、カフェインへの依存や慢性的な疲労につながるといえるでしょう。

【要注意】ハイパーゾーンで起こりうる症状と副作用

ハイパーゾーンを飲むことで、体に起こる可能性がある変化も存在します。

短期的に現れる症状と、長期的に飲み続けた場合のリスクの両方を理解することが重要です。

短期的に現れる症状の例

ハイパーゾーンを飲んだあとに、一時的な体調不良を感じることがあります。

主にカフェインの作用によるもので、具体的には次の症状があげられます。

- 動悸・心拍数の増加

- めまい、吐き気

- 胃の不快感、下痢

- 不安感、震え

- 不眠

一時的な体調不良は、カフェインが交感神経を刺激するために起こります。

体質やコンディションにより、現れ方は異なるため、少しでも異変を感じたら飲むのをやめましょう。

長期的な飲用で懸念されるリスク

日常的にハイパーゾーンを飲み続けると、より深刻な健康リスクにつながる可能性があります。

一つは、カフェインへの精神的、身体的な依存です。

体がカフェインに慣れ、同じ効果を得るためにより多くの量を求めることがあります。

もう一つは、糖質の過剰摂取による生活習慣病のリスクです。

とくに糖質が多く含まれるタイプを常飲していると、肥満や2型糖尿病の発症リスクを高めることが懸念されます。

パフォーマンス向上のつもりが、将来の健康を損なうことは本末転倒です。

【比較】ハイパーゾーンと人気エナジードリンクの違い

ハイパーゾーンのみならず、モンスターエナジーやレッドブルなどほかの人気商品との違いも気になるでしょう。

ここでは主要な成分を比較し、どちらが体に悪いのかを判断するヒントを解説します。

主要成分の含有量を比較

製品や種類によって異なりますが、一般的な商品での比較は次のとおりです。

| 飲料の種類 | 内容量(目安) | カフェイン量(目安) | 糖質量(目安) |

|---|---|---|---|

| HYPER ZONe | 400ml | 150mg | 44.4g |

| モンスターエナジー | 355ml | 142mg | 44.7g |

| レッドブル | 250ml | 80mg | 27g |

100mlあたりのカフェイン量を比較すると、最も多いのはモンスターエナジーという結果になりました。

しかし、ハイパーゾーンは1本400mlと内容量が多いため、1本飲むことを考えると、カフェインの摂取量は最も多くなる点に注意が必要です。

ZONeとモンスターエナジー、どっちが体に悪い?

「どちらが体に悪いか」という問いへの答えは、何を重視するかにより異なります。

100mlあたりのカフェイン量では、HYPER ZONeが37.5mgに対し、モンスターエナジーは40mgと多いです。

一方で、1本あたりの総量で考えると、ハイパーゾーンの方が多くのカフェインや糖質を摂取することになります。

どちらの製品でも、飲む量や頻度、個人の体質が健康への影響を大きく左右します。

成分表示をよく確認し、自分自身の体調と相談しながら選ぶことが重要といえるでしょう。

レッドブルとモンスターエナジー、どっちが体に悪い?

「レッドブルとモンスターエナジーのどちらが体に悪いか」という疑問も多いですが、同様に一概にはいえません。

1本あたりの含有量を見ると、モンスターエナジーの方がカフェイン、糖質ともに多いことがわかります。

とくに100mlあたりのカフェイン濃度は、モンスターエナジーが40mg、レッドブルが32mgと、モンスターエナジーの方が高い傾向にあります。

成分データのみを見るとモンスターエナジーの方が体への負担が大きいといえますが、最も重要なのは飲む量です。

内容量が少ないレッドブルでも、2本飲めばモンスターエナジー1本分のカフェイン量を超えます。

どちらを選ぶにしても、1日の総摂取量を意識することが健康リスクを管理するうえで不可欠といえるでしょう。

【注目】ハイパーゾーンの安全な飲み方とポイント

健康リスクをゼロにはできませんが、飲み方を工夫することで管理は可能です。

利用するために理解すべき3つのポイントを解説します。

- 1日の摂取量の目安は?公的機関の見解をチェック

- 飲むタイミングの注意点と効果的な時間

- 危険な飲み合わせは?アルコールとの併用は絶対に避けるべき

これらのポイントを守り、付き合うことが大切です。

1日の摂取量の目安は?公的機関の見解をチェック

健康な成人のカフェイン摂取量について、多くの国の専門機関が注意喚起をしています。

たとえば、欧州食品安全機関(EFSA)では、妊婦を除いて1日あたり400mgまでが健康リスクを増加させない量としています。※1

ハイパーゾーンには1本あたり150mgのカフェインが含まれるため、計算上は2本までなら目安の範囲内です。

しかし、コーヒーやお茶などほかの飲料にもカフェインは含まれます。

すべての摂取量を考慮すると、ハイパーゾーンは1日1本までにすることが賢明といえるでしょう。

飲むタイミングの注意点と効果的な時間

ハイパーゾーンを飲む際は、タイミングにも注意が必要です。

集中力を高めたい場合、活動を始める30分〜1時間前に飲むと効果が期待できます。

一方で、避けるべきタイミングも存在します。

- 就寝前6時間以内:睡眠の質を著しく低下させる

- 空腹時:胃に負担がかかる

- 運動中:利尿作用で脱水が進む

上記の理由から、ハイパーゾーンを飲む際はタイミングにも注意しましょう。

危険な飲み合わせは?

ハイパーゾーンとの飲み合わせで危険なのは、アルコールです。

カフェインの覚醒作用がアルコールの酔いを麻痺させ、自身の限界を超えて飲み過ぎる原因となります。

急性アルコール中毒のリスクが高まるため、命に関わる事態を招く可能性があるでしょう。

また、風邪薬や頭痛薬など、一部の医薬品にはカフェインが含まれているものがあります。

エナジードリンクと併用すると、意図せずカフェインを過剰摂取する恐れがあるため、薬を服用している際は成分を確認しましょう。

ハイパーゾーンの代わりにおすすめの代替飲料3選

ハイパーゾーンに頼りたい気持ちはあるけれど、健康への影響が気になる方のために、より安心して飲める代替飲料を紹介します。

- 代替案1:ブラックコーヒー

- 代替案2:緑茶・抹茶

- 代替案3:無糖炭酸水

罪悪感なく、日々のパフォーマンスを支える選択肢として参考にしてください。

ブラックコーヒー

ハイパーゾーンからの移行先として、現実的な選択肢がブラックコーヒーです。

カフェインによる覚醒効果が期待できる点は共通していますが、違いは糖質を自分でコントロールできることです。

無糖のブラックコーヒーであれば、糖質過多のリスクを大幅に減らせます。

また、コーヒーにはクロロゲン酸といったポリフェノールも含まれます。

まずはハイパーゾーンを、週に数回ブラックコーヒーに置き換えることからはじめてみることがおすすめです。

緑茶・抹茶

穏やかな覚醒効果を求めるなら、緑茶や抹茶が適しています。

緑茶や抹茶にもカフェインは含まれますが、同時に「テアニン」と呼ばれるアミノ酸の一種も含まれていることが特徴です。

テアニンにはリラックス効果があるといわれており、カフェインの興奮作用を穏やかにします。

集中したいけれど、ハイパーゾーンやコーヒーほど強い刺激は避けたい方は、緑茶や抹茶を選択するとよいでしょう。

炭酸飲料(無糖)

カフェイン自体を避けたい場合は、無糖の炭酸水がおすすめです。

眠気覚ましや気分転換にエナジードリンクを飲んでいる方は、炭酸の強い刺激はよい代替になります。

無糖の炭酸水であれば、カフェインも糖質もカロリーもゼロです。

レモンやライムを絞って風味を加えれば、ジュース感覚で飽きずに楽しめます。

何か口にしたい、スッキリしたいといった欲求を、健康的に満たしてくれるでしょう。

エナドリに頼らないパフォーマンス向上法

エナジードリンクは、いわばエネルギーの前借りです。

頼り続けず、根本からコンディションを整える方法を取り入れることが大切です。

- 質の高い睡眠と短時間の仮眠を取り入れる

- 集中力を高める食事とストレッチ

- パフォーマンスの土台を作る「正しい水分補給」の重要性

ここでは、すぐにはじめられる健康的な習慣を紹介します。

質の高い睡眠と短時間の仮眠

最高のパフォーマンスは、質の高い睡眠から生まれます。

毎日決まった時間に寝て起きることを心がけ、寝室の環境を整えることで体は変わるでしょう。

寝る前のスマートフォン操作を控えることも、深い眠りには効果的です。

日中に強い眠気を感じたときは、15〜20分程度の短い仮眠がおすすめです。

エナジードリンクを飲むよりも、脳をスッキリとリフレッシュさせ、午後の活動効率を高める効果が期待できます。

集中力を高める食事とストレッチ

食事の内容も集中力に大きく影響します。

血糖値の乱高下を避けるため、白米を玄米に変えたり、間食にナッツやヨーグルトを選んだりすることがおすすめです。

バランスの取れた食事が、安定したパフォーマンスを支えます。

また、デスクワークなどで長時間同じ姿勢でいると、血行が悪くなり集中力が途切れがちです。

1時間に1度は立ち上がって、首や肩を回す簡単なストレッチを取り入れると、脳に酸素が届きやすくなり、気分転換につながります。

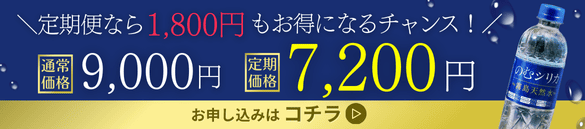

ミネラルウォーターでこまめな水分補給

人間の体は、わずか2%の水分を失うとパフォーマンスが低下するといわれています。※2

カフェインの利尿作用を考えると、エナジードリンクは水分補給には適しません。

むしろ、飲んだあとには意識して水を飲む必要があります。

日々のコンディションを整える基本は、こまめな水分補給です。喉が渇く前に、コップ1杯の水を少しずつ飲む習慣をつけましょう。

体に必要なミネラルを含む良質な水は、健康的な体づくりをサポートし、パフォーマンスの揺るぎない土台となります。

ハイパーゾーンに関するよくある質問

ここでは、「ハイパーゾーン 体に悪い」という検索でよく見られる、そのほかの質問に回答します。

ハイパーゾーンの効果はどのくらい持続する?

ハイパーゾーンの効果の持続時間は、個人差が大きいですが、一般的にカフェインの作用時間で考えられます。

摂取後30分から2時間ほどで血中濃度が最大になり、効果のピークです。※3

2時間を過ぎると、効果は徐々に薄れていき、カフェインの血中濃度が半分になるまでに最大で8時間程度かかるといわれています。※3

「ハイパーゾーン ゼロ」なら体に悪くない?

「ハイパーゾーン ゼロ」は糖質やカロリーがゼロですが、体に悪い要素が全くないわけではありません。

カフェインは、通常の製品と同等量含まれているため、カフェインの過剰摂取によるリスクは同じように存在します。

また、糖質の代わりに人工甘味料が使用されています。

ハイパーゾーンにはどのような味の種類がある?

ハイパーゾーンには、さまざまな味のバリエーションが存在します。

主な種類は次のとおりです。

- HYPER ZONe

- HYPER ZONe ZERO

- HYPER ZONe WHITE SODA

- HYPER ZONe BLACK PUNTH

期間限定のフレーバーも頻繁に発売されるため、チェックしてみるのもよいでしょう。

中高生や子どもが飲んでも大丈夫?

中高生や子どもがハイパーゾーンを飲むことは、推奨できません。

多くの公的機関は、子どもや感受性の高い若者に対して、カフェインの摂取に注意を促しています。

成長期の体への影響は大人よりも大きいと考えられており、とくに習慣的な飲用は避けるべきです。

毎日1本飲むのは危険?

毎日1本のハイパーゾーンを飲むことが危険かどうかは断定できませんが、健康上のリスクは高まるといえるでしょう。

日常的に摂取することでカフェインへの依存が形成されたり、慢性的な睡眠の質の低下につながる可能性があります。

また、糖質を含むタイプであれば、生活習慣病のリスクも無視できません。

ハイパーゾーンの口コミやネットでの評価はどう?

インターネット上の口コミを見ると、「集中力が高まる」「眠気が覚める」といった効果を評価する声があります。

一方で、「動悸が気になる」「甘すぎて体に悪そう」など、副作用や健康への影響を懸念する意見も見られます。

本記事で解説した成分リスクをふまえ、個人の体質にあわせて判断することが重要です。

栄養ドリンクとエナジードリンクの違いは?

栄養ドリンクとエナジードリンクは、法的な分類と目的が異なります。

栄養ドリンクは、医薬品または医薬部外品に分類され、薬機法に基づく商品です。

特定の有効成分(ビタミンB群、タウリンなど)が含まれており、疲労回復や栄養補給といった具体的な効能、効果をうたえます。

薬剤師がいる薬局で販売され、用法や用量が定められています。

エナジードリンクは、清涼飲料水に分類され、食品衛生法に基づいています。

主にカフェインや糖類を含み、気分転換や一時的な活力補給が目的です。

具体的な効能や効果はうたえず、コンビニエンスストアやスーパーなどで手軽に購入できます。

疲労回復や体調改善を目的とする場合は「栄養ドリンク」、一時的な気分転換や眠気覚ましなどであれば「エナジードリンク」と使い分けることをおすすめします。

どちらも疲れを感じた時に飲むことが多いですが、目的によって使い分けるとよいでしょう。

体の機能改善や栄養補給が目的なら栄養ドリンク、気分転換や一時的な元気のチャージならエナジードリンクがおすすめです。

まとめ

本記事では、ハイパーゾーンが体に悪いといわれる理由や、飲み方について解説しました。

ハイパーゾーンが体に悪いといわれる主な原因は、カフェインと糖質の過剰摂取です。

適量を超えて飲むと、動悸や不眠、将来的には生活習慣病などのリスクを高める可能性があります。

エナジードリンクは一時的なパフォーマンス向上を助けますが、あくまで「エネルギーの前借り」です。

頼りすぎると、健康を損なうことになりかねません。まずは1日の摂取量を守り、飲むタイミングに注意することからはじめましょう。

日々のパフォーマンスの土台を作るために、質のよい睡眠や正しい水分補給といった、より本質的な生活習慣を見直すことがおすすめです。

<参考文献>

※1 食品安全関係情報詳細

※2 人間の運動能力を低下させる水分不足の臨界レベル:実践的フィールド研究 – PubMed

※3 カフェインと睡眠 | NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター