日本人に身近なお茶である「緑茶」は、ダイエット効果や高血圧、糖尿病の予防、改善、抗菌作用、抗アレルギー作用など多くの健康効果が期待できます。

しかし「緑茶を毎日飲むとどうなるのか」「カテキンの健康効果とは」と、疑問に感じたこともあるでしょう。

緑茶に含まれるカフェインやシュウ酸、タンニンは過剰に摂取するとめまいや尿路結石、貧血のリスクが高まるため、1日の摂取量を守ることが重要です。

本記事では、緑茶を毎日飲むとどうなるのか、健康効果やデメリットについて解説します。

健康や美容への役立て方や飲むベストなタイミングも紹介するため、緑茶を健康的に取り入れたい方はぜひチェックしてみてください。

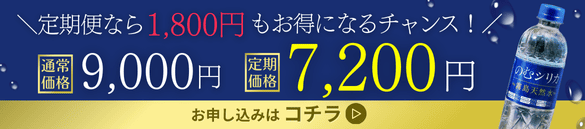

健康と美容は毎日の水から!

ナチュラルミネラルウォーター『のむシリカ』

- シリカ含有量が97mg/Lと豊富

- 無添加の天然水、防腐剤・保存料なし

- 常温でも飲みやすい中硬水

- 未開封なら約2年間も保存可能

- 初回20%OFF・2箱以上で送料無料!

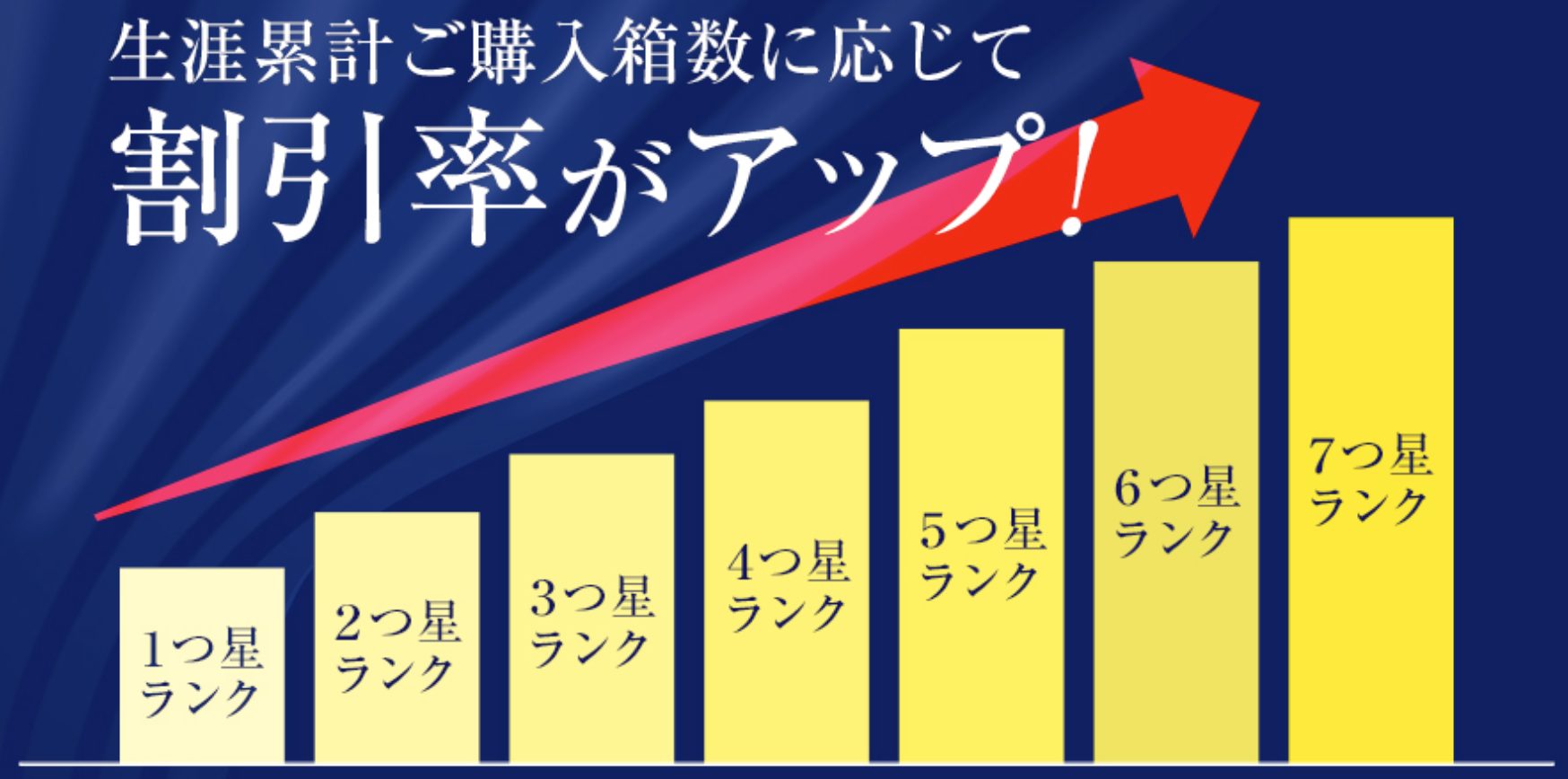

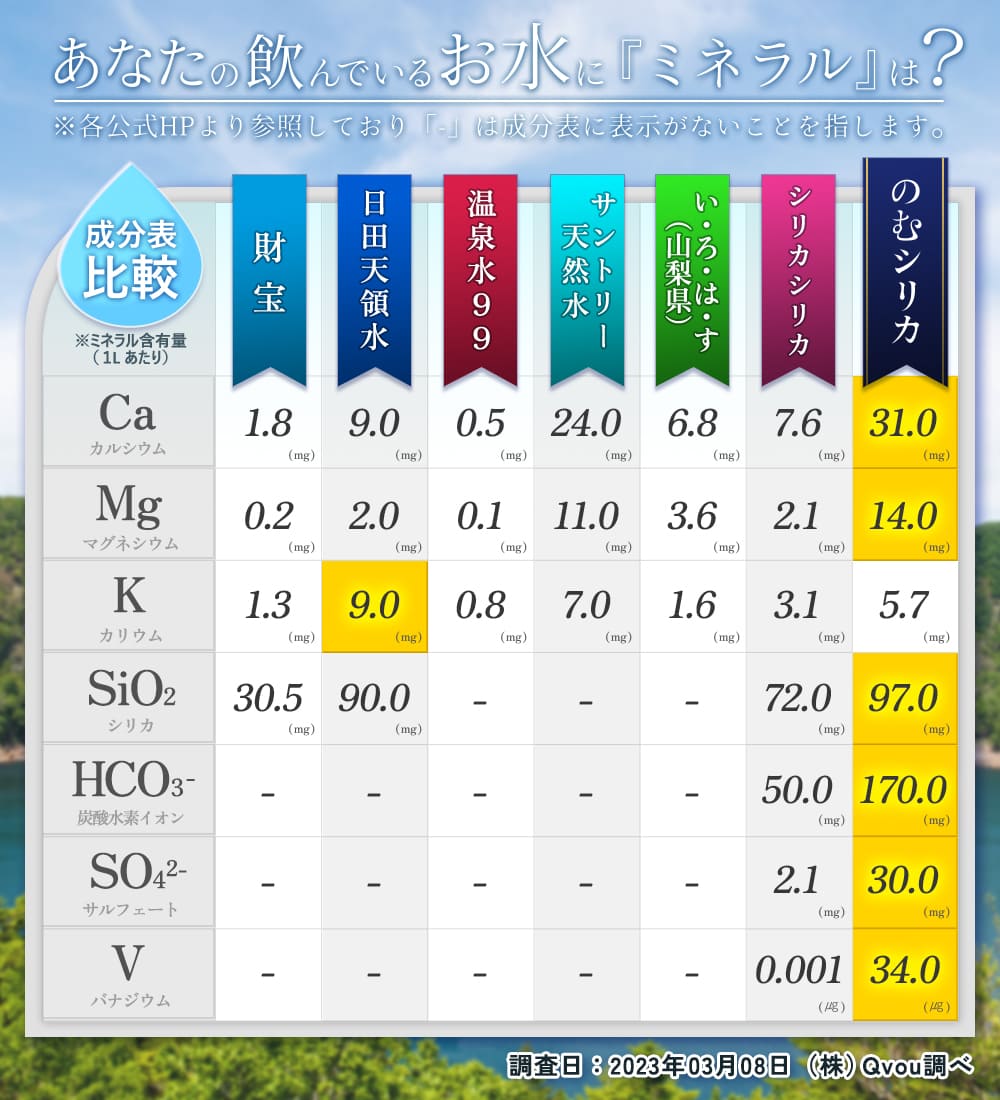

お得情報①:会員ランク制度スタート

※クリックで開く

最大3%OFF

購入箱数に応じて『のむシリカ』がお得に!

| ランク | 購入数 | 割引率 |

|---|

| 1つ星 | 累計2箱 | 1%OFF |

| 2つ星 | 累計4箱 | 1.2%OFF |

| 3つ星 | 累計6箱 | 1.6%OFF |

| 4つ星 | 累計12箱 | 1.8%OFF |

| 5つ星 | 累計24箱 | 2%OFF |

| 6つ星 | 累計48箱 | 2.5%OFF |

| 7つ星 | 累計72箱 | 3%OFF |

※会員ランクは、500mℓ、2ℓの各種商品の定期購入の「累計ご購入箱数」で決定されます。・会員ランクは、配送手配が完了している受注のうち、最も直近の配送日から6ヶ月を超えた場合、リセットされます。※会員ランクがリセットされると、これまでの「累計ご購入箱数」が0となりますので、ご注意ください。※会員ランク割引特典は、次回以降ご購入の対象商品のみに適用されます。※割引は、会員ランク割引特典の対象商品の税抜金額に対して適用されます。※会員ランクはマイページ (https://nomu-silica.jp/sh/login) にてご確認いただけます。※会員ランク制度およびプレゼント商品は予告なく変更、中止、終了する場合がございます。発生した損害について、いかなる保証も行いません。

お得情報②:全身使える化粧水プレゼント

※クリックで開く

定期購入6箱以上で

『Silc Mist』がもらえる!

※2024年10月1日より累計6箱のご購入を達成いただいた方へ、のむシリカの次回お届け日以降に「シルクミスト」を1本プレゼントとして発送させていただきます。※「シルクミスト」の発送はのむシリカとは別送となります。発送は順次対応となり、お手元に届くまでお時間がかかる場合がございますこと、あらかじめご了承ください。なおプレゼントは一会員一度のみとなっており、別会員同一住所でのご購入はプレゼント対象外とさせていただきます。

※2024年10月1日より累計6箱のご購入を達成いただいた方へ、のむシリカの次回お届け日以降に「シルクミスト」を1本プレゼントとして発送させていただきます。※「シルクミスト」の発送はのむシリカとは別送となります。発送は順次対応となり、お手元に届くまでお時間がかかる場合がございますこと、あらかじめご了承ください。なおプレゼントは一会員一度のみとなっており、別会員同一住所でのご購入はプレゼント対象外とさせていただきます。

シルクミスト2980円+定期便送料2,100円(6回分)

5,080円相当分がお得に!

>>公式サイトはこちら

健康と美容は毎日の水から!

ナチュラルミネラルウォーター『のむシリカ』

のむシリカの特徴

- 不足しがちなミネラルを効率的に摂取

・業界トップクラスのシリカ含有量97mg/L

・カルシウムとマグネシウムが黄金比率2:1

- 安心感と飲みやすさを両立

・無添加の天然水、防腐剤・保存料は不使用

・常温でも飲みやすい中硬水

- 長期保存可能・使い勝手◎

・未開封なら約2年間保存できる

・料理・水出し茶と相性抜群

お得情報①:会員ランク制度スタート

※タップで開く

最大3%OFF

購入箱数に応じて『のむシリカ』がお得に!

| ランク | 購入数 | 割引率 |

|---|

| 1つ星 | 累計2箱 | 1%OFF |

| 2つ星 | 累計4箱 | 1.2%OFF |

| 3つ星 | 累計6箱 | 1.6%OFF |

| 4つ星 | 累計12箱 | 1.8%OFF |

| 5つ星 | 累計24箱 | 2%OFF |

| 6つ星 | 累計48箱 | 2.5%OFF |

| 7つ星 | 累計72箱 | 3%OFF |

※会員ランクは、500mℓ、2ℓの各種商品の定期購入の「累計ご購入箱数」で決定されます。・会員ランクは、配送手配が完了している受注のうち、最も直近の配送日から6ヶ月を超えた場合、リセットされます。※会員ランクがリセットされると、これまでの「累計ご購入箱数」が0となりますので、ご注意ください。※会員ランク割引特典は、次回以降ご購入の対象商品のみに適用されます。※割引は、会員ランク割引特典の対象商品の税抜金額に対して適用されます。※会員ランクはマイページ (https://nomu-silica.jp/sh/login) にてご確認いただけます。※会員ランク制度およびプレゼント商品は予告なく変更、中止、終了する場合がございます。発生した損害について、いかなる保証も行いません。

お得情報②:全身使える化粧水プレゼント

※タップで開く

定期購入6箱以上で

『Silc Mist』がもらえる!

※2024年10月1日より累計6箱のご購入を達成いただいた方へ、のむシリカの次回お届け日以降に「シルクミスト」を1本プレゼントとして発送させていただきます。※「シルクミスト」の発送はのむシリカとは別送となります。発送は順次対応となり、お手元に届くまでお時間がかかる場合がございますこと、あらかじめご了承ください。なおプレゼントは一会員一度のみとなっており、別会員同一住所でのご購入はプレゼント対象外とさせていただきます。

※2024年10月1日より累計6箱のご購入を達成いただいた方へ、のむシリカの次回お届け日以降に「シルクミスト」を1本プレゼントとして発送させていただきます。※「シルクミスト」の発送はのむシリカとは別送となります。発送は順次対応となり、お手元に届くまでお時間がかかる場合がございますこと、あらかじめご了承ください。なおプレゼントは一会員一度のみとなっており、別会員同一住所でのご購入はプレゼント対象外とさせていただきます。

シルクミスト2,980円+定期便送料2,100円(6回分)

5,080円相当分がお得に!

\【初回20%OFF】1秒に1本売れている水/

※定期便の期間制限なし、いつでも停止・変更可能!

>>公式サイトはこちら

緑茶とは?種類・成分

緑茶とは、日本や中国を中心に広く親しまれている茶葉から作られる飲み物です。

茶葉を発酵させずに製造するため、鮮やかな緑色とさっぱりとした風味を楽しめます。

ここでは、緑茶の種類や成分について詳しく解説します。

緑茶の種類

緑茶にはさまざまな種類があり、加工方法や栽培方法により分類されます。

代表的な緑茶は、次のとおりです。

| 特徴 |

|---|

| 煎茶 | 日本で最も一般的な緑茶であり、ほどよい渋みと爽やかな香り |

| 玉露 | 日光を遮り栽培されることで、うまみ成分であるテアニンが豊富に含まれ、甘みのあるまろやかな味わい |

| 抹茶 | 抹茶の原料であるてん茶を石うすで挽いた粉末状の緑茶で、スイーツや料理、茶道で活用される |

| ほうじ茶 | 茶葉を焙煎しているため、カフェインが少なく、香ばしい |

| 番茶 | 成長した茶葉を使用した緑茶で、あっさりとした味わい |

それぞれ味わいや成分が異なるため、好みの緑茶を探すとよいでしょう。

緑茶に含まれる成分

緑茶には健康や美容に良いとされる成分が豊富に含まれています。

代表的な成分は、次のとおりです。

- カテキン

- カフェイン

- テアニン

- ビタミン

- ミネラル

カテキンは抗酸化作用が強く、生活習慣病の予防やダイエット効果が期待される成分です。

カフェインは覚醒作用があり、集中力を高める効果がありますが、過剰摂取には注意が必要です。

テアニンはリラックス効果をもたらし、ストレス軽減や睡眠の質向上に寄与するとされています。

さらに、緑茶にはビタミンやミネラルが多く含まれており、美肌効果や免疫力向上などに役立ちます。

さまざまな成分が相互に作用し、健康維持やリフレッシュに適した飲み物といえるでしょう。

目次

緑茶の健康効果・効能一覧

緑茶は量やタイミングに注意して飲むことで、さまざまな健康効果が期待できます。毎日緑茶を飲むと得られる効果として、主に次のようなものがあります。

- 抗菌作用・抗ウイルス作用

- 抗アレルギー作用

- リラックス作用

- 睡眠改善

- 血中脂質のバランス改善

- 高血圧の改善

- 糖尿病の改善

- ダイエット効果

- 美肌効果

それぞれの効果について詳しく解説します。

抗菌・抗ウイルス作用(カテキン)

緑茶に含まれているカテキンには抗菌、殺菌、抗ウイルス作用があるといわれています。

具体的には食中毒菌を引き起こすO-157やコレラ菌、胃潰瘍や胃がんの原因といわれるピロリ菌の増殖抑制効果などです。

緑茶でうがいをするのもインフルエンザなどの感染症予防対策の一つとして知られていますが、飲むことでも対策できることが確認されています。

風邪やウイルスに負けない体を作るために、緑茶の摂取が役立つでしょう。

抗アレルギー作用

緑茶に含まれるカテキンには、抗アレルギー作用があることも確認されています。

アレルギー性鼻炎を抑える効果があり、花粉症に悩む方にもおすすめです。

カテキンのなかでもメチル化カテキンと呼ばれるものは、アレルギー症状を起こすヒスタミンの放出を抑えるように働くため、とくにアレルギー症状の改善に役立つとされています。

緑茶を日常的に摂取すると、軽度のくしゃみ、鼻づまり、目のかゆみなどのアレルギー症状の緩和が期待できるといわれています。

アレルギー性鼻炎の症状を和らげたい方は、メチル化カテキンを高濃度で含む緑茶を選んでみましょう。

リラックス作用(テアニン)

緑茶のなかでも玉露や抹茶には、アミノ酸の一種でありリラックス効果があるテアニンが豊富に含まれています。

テアニンには交感神経の働きを抑えることで、ほっとする感覚を得やすくする効果があります。

気分をリフレッシュさせたいときや、緊張をほぐしたいときなどに緑茶の摂取が役立つでしょう。

睡眠の質UP

テアニンの交感神経の働きを抑える作用は、睡眠の質を高めるためにも役立ちます。

リラックス効果により寝つきをよくしたり、中途覚醒を防いだりする効果が期待できるでしょう。

なお、緑茶にはカフェインも含まれていますが、テアニンにはカフェインの覚醒作用を抑えるように働くことも確認されています。

適量の緑茶でリラックスした状態で眠りにつき、睡眠の質や疲労回復効率を高めましょう

血中脂質のバランス改善

緑茶の茶カテキンには血中脂質のバランスを整える働きもあります。

茶カテキンには食事からのコレステロールの吸収を抑える効果が確認されており、悪玉と呼ばれるLDLコレステロールの量を減らすように働きます。

脂質異常症の予防に役立つほか、血液をサラサラにして血流を改善する効果も期待できるでしょう。

高血圧の改善

緑茶の摂取は高血圧の改善にも効果的です。

ポリフェノールの一種である茶カテキンには抗酸化作用があり、活性酸素による血管へのダメージを防ぐように働きます。

血管を若々しく弾力のある状態に保つことで、血圧の調節能力を高く維持できます。

高血圧の改善は動脈硬化の予防にもつながるため、脳卒中や心筋梗塞といった重篤な心血管疾患のリスクを下げるためにも役立つでしょう。

糖尿病の予防・改善

緑茶に含まれるポリフェノールの茶カテキンには、食事中の糖類を吸収しやすい形に分解するための酵素、α-グルコシダーゼの働きを抑える効果が確認されています。

茶カテキンにより糖類の消化スピードを抑えられるため、血糖値の上昇を緩やかにするために役立つでしょう。

急激な血糖値の上昇は、血糖値を下げるためのホルモン、インスリンの分泌量を増やします。インスリンの過剰分泌は、インスリン抵抗性やインスリン分泌不全の原因となり、糖尿病のリスクを高めてしまいます。

食事や間食に緑茶をあわせて飲むことで、血糖値の上昇を抑え、糖尿病のリスクを下げる効果が期待できるでしょう。

ダイエット効果

緑茶は血糖値の急上昇を抑える効果は、ダイエットにも役立ちます。

インスリンは血糖値を下げるため、血中の余分な糖を、脂肪として蓄えるように働きかけます。

インスリンの分泌量が増えるほど脂肪が体に付きやすくなるため、インスリンの分泌量を抑えられる緑茶はダイエットのサポートにも役立つでしょう。

また、カフェインやカテキンにはエネルギー消費を促す効果も確認されています。

痩せやすい体を作るためにも、ダイエット中の飲料として緑茶をぜひ活用しましょう。

美肌のサポート(ビタミンE)

茶カテキンによる抗酸化作用には、紫外線により発生する活性酸素の働きを抑える効果があります。

また、ビタミンEにも抗酸化作用があり、肌の老化や肌荒れを改善できるとされています。

肌は、紫外線のダメージを受けるとシミやくすみの原因となるため、緑茶に含まれる抗酸化作用によるダメージの軽減が重要です。

加齢やストレスでも活性酸素は増加します。緑茶を毎日飲むことで、アンチエイジングの効果が得られ、若々しい肌を保ちやすくなるでしょう。

緑茶の効果的な飲み方

多くのメリットがある緑茶ですが、飲む量やタイミングを工夫して摂取すると、より効果的です。

ここからは、緑茶の1日の摂取量と飲むタイミングについて解説します。

1日の摂取量目安

緑茶を飲む際の1日の摂取量は、1L程度が目安で、コップ10杯(1杯あたり約200ml)に該当します。

緑茶には、カフェインが含まれるため、過剰な摂取は健康被害のリスクが高まります。

カフェインの過剰摂取は、めまいや心拍数の増加、けいれんなどの症状を引き起こし、不眠症や胃痛、冷え性の危険もあるとされています。

コーヒーや紅茶などカフェインを含む飲み物を摂取する方は、1日のカフェイン摂取量にも注意して緑茶を取り入れましょう。

飲むタイミング

緑茶を飲むタイミングは、緑茶に期待する効果により決めるとよいでしょう。

たとえば血糖値の上昇を抑える効果を期待したい場合には、食前や間食前の緑茶がおすすめです。

エネルギー消費を増やすダイエット効果を高めたい場合には、運動の1~2時間前が適しているでしょう。

エネルギー消費を増やす効果のあるカフェインは摂取後30分~2時間※2、カテキンは摂取後1~2時間で体内の血中濃度がピークに達します※3。

そのため、エネルギーを消費する運動の1~2時間前に緑茶を飲むことで、カフェインとカテキンの両方の効果を得やすくなるでしょう。

睡眠の質を保つため、夜間の摂取を控えることも重要です。

【人気】おすすめの緑茶3選!

体によい健康効果や効能がある緑茶を手軽に楽しみたい方におすすめの商品を紹介します。

緑茶は、急須で淹れる茶葉タイプのほか、ティーバッグやペットボトルが一般的です。

手軽さや味わいなど、さまざまな緑茶があるため、好みや使用する場面にあわせて選択してください。

三ツ木園 名人乃秘伝茶 楽

三ツ木園の名人乃秘伝茶 楽は、厳選された茶葉を使用し、伝統的な製法で仕上げた高品質な緑茶です。

旨みと渋みのバランスが絶妙で、飲むたびに豊かな風味が広がります。

とくに、茶葉の香りが際立ち、リラックス効果が期待できるのが特徴です。

食事との相性もよく、お茶本来の味わいを楽しみたい方に適しているでしょう。

星のティーバッグ「特上煎茶」

星のティーバッグの特上煎茶は、手軽に楽しめる高級煎茶として人気です。

上質な茶葉を使用し、ティーバッグながらも本格的な味わいを楽しめるうえ、鮮やかな緑色が広がり、芳醇な香りが漂います。

また、苦味が少なく、甘みのあるまろやかな口当たりが特徴で、初心者でも飲みやすい一杯です。

ティーバッグタイプであるため、高品質な緑茶を仕事や旅行先でも手軽に味わいたい方に適しているでしょう。

ミツウロコビバレッジ 静岡茶

ミツウロコビバレッジの静岡茶は、静岡県産の茶葉を100%使用した本格的な緑茶です。

香り高く、すっきりとした後味が特徴で、食事中やリラックスタイムに適しています。

ペットボトルタイプであるため持ち運びに便利であり、手軽に味わえるため、日常的に緑茶を飲みたい方におすすめです。

緑茶の飲み過ぎによるデメリット

健康によい効果や効能がある緑茶ですが、飲み過ぎによるデメリットに注意すべきです。

緑茶にはカフェインが含まれており、肝臓や腎臓に負担をかける場合があります。

過剰に摂取しないよう、1日の目安量を把握し、健康被害が起こらないようにしましょう。

カフェインの過剰摂取

緑茶にはカフェインが含まれているため、過剰摂取は神経が過敏になり、不眠や動悸、頭痛といった症状を引き起こすことがあります。

とくに、夜に大量に飲むと寝つきが悪くなり、睡眠の質が低下するリスクが高まります。

緑茶に含まれるカフェインは、100mlあたり約20mgです。

水分補給に緑茶を飲むうえ、コーヒーや紅茶などほかのカフェインが含まれる飲み物も習慣的に摂取する方は注意しましょう。

肝臓や腎臓に負担がかかる

緑茶を過剰に摂取すると、肝臓や腎臓の機能が追いつかなくなるため、負担がかかる可能性があります。

緑茶は、カフェインのほか、タンニンやカテキン、ミネラル成分といった栄養素が豊富です。

しかし、一部の研究では、カテキンの過剰摂取が肝臓の健康に悪影響を与える可能性が指摘されています※1。

また、過剰なミネラルは、体内の栄養バランスを乱す原因になり、腎臓での排出に負荷がかかります。

水分補給に緑茶を活用する場合は、含まれている成分にも着目し、過剰摂取にならないよう注意してください。

鉄分の吸収阻害

緑茶に含まれるタンニンには、鉄分の吸収を阻害する作用もあるとされます。

食事中や食後すぐに大量の緑茶を飲むと、食事からの鉄分吸収が妨げられることがあります。

そのため、貧血気味の方や鉄分不足が気になる方は注意が必要です。

鉄分の吸収を妨げないよう、食事の前後1時間は緑茶を飲まないようにするといった、食事と緑茶の摂取タイミングを工夫し、鉄分の吸収を阻害する影響を最小限に抑えましょう。

緑茶はどれくらいで飲み過ぎと判断する?

緑茶の1日の目安量は、定められていないものの、飲みすぎに注意する必要があります。

カフェインの含有量から目安量を算出すると、10杯以下が適量といえるでしょう。

緑茶に含まれるカフェインは、100mlあたり約20mgであり、1杯(200ml)には約40mg含まれます。

カナダ保健省では、健康な成人の場合、カフェインの摂取量は1日400mg以下が望ましいとされています。

緑茶のみで水分補給をすると、過剰摂取になる可能性が高いため、カフェインが含まれない水の摂取も心がけましょう。

緑茶を飲む際の注意点

健康上のリスクを抑えて、健康的に緑茶を飲むための方法として、次の3点を意識しましょう。

- 毎日適量を飲む

- 鉄分との同時摂取は控える

- お茶を飲むタイミングにも注目

- 水分補給は『水』がおすすめ

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

毎日適量を飲む

緑茶の健康効果を十分に得るためには、毎日の摂取が重要です。

緑茶の摂取と死亡リスクに関する調査において、毎日緑茶を1杯以上飲む方は、平均1杯未満の方よりも死亡リスクが低下すると報告されています※1

とくに男性の脳血管疾患や呼吸器疾患、女性の心疾患においてリスクの大きな低下が見られ、健康維持に役立つことが判明しています。

すべての水分補給を緑茶でおこなうようなやり方は避けるべきですが、1日1~2杯での緑茶でも効果が確認されているため、毎日少量ずつ飲み続けることが重要です。

毎日1杯以上の緑茶を継続して、健康をサポートしましょう。

鉄分との同時摂取は控える

緑茶に含まれるタンニンは、鉄分の吸収を阻害する作用があるため、同時摂取は控えましょう。

とくに食事中や食後すぐに緑茶を飲むと、鉄分が吸収されにくくなり、貧血を引き起こすリスクが高まります。

また、サプリメントで鉄分を補給している方は、緑茶で服用すると効果がなくなる可能性があります。

緑茶を飲むタイミングを工夫し、鉄分不足にならないように注意してください。

のむシリカ

緑茶のダイエット効果とは?おすすめの飲み方・タイミングや飲む際の注意点を解説 | のむシリカ

緑茶には、ダイエット効果が期待できるカテキンやテアニン、カフェインが含まれています。脂肪の代謝をサポートするため、ダイエット中は積極的に摂取しましょう。しかし、…

水分補給目的で飲まない

水分補給の手段として緑茶を飲み続けると、過剰摂取をきたしやすいため注意が必要です。

成人では一般に、1日に飲み水として約1.2Lが必要とされています。※4

必要な水分量のすべてを緑茶で摂取すると、カフェインやタンニン、シュウ酸を摂りすぎる可能性があります。

緑茶による健康への悪影響を防ぐため、水分補給は基本的に水でおこないましょう。

日本の水道水は安全性が高くそのまま飲めますが、残留塩素のにおいが気になり飲みづらい場合があるかもしれません。

水道水での水分補給がはかどらない場合には、残留塩素を含まないナチュラルミネラルウォーターの活用をおすすめします。

のむシリカ

体によい飲み物のおすすめを紹介!飲み過ぎ注意の飲料や水分補給の健康における重要性も解説 | のむシリカ

水分補給の必要性や体によい飲み物を知りたい方は多いでしょう。水分不足は熱中症や脳梗塞などのリスクが高まります。一方で、砂糖を多く含むジュースの過剰摂取には注意が…

『のむシリカ』でミネラル補給を習慣化!

| シリカ含有量 | 飲み心地 | 定期縛り |

|---|

97mg/L |

中硬水 |

なし |

おすすめポイント

- ミネラル摂取が効率的

カルシウムとマグネシウムが黄金比率

シリカと同時摂取でミネラル不足解消に!

- 安心感と活用しやさを両立

防腐剤・保存料は不使用!

加熱後もミネラルがほぼ変動しないので料理・水出し茶と相性抜群

- 長期保存も可能

無添加充填システムによるボトリング工程を採用!

未開封なら約2年間保存できる

詳細情報

| のむシリカ |

|---|

| シリカ以外の主成分 | カルシウム31.0mg/L

マグネシウム14.0mg/L

カリウム5.7mg/L

炭酸水素イオン170.0mg/L

サルフェート30.0mg/L

バナジウム34mg/L |

| 硬度 | 130mg/L |

| pH | 6.9 |

| 採水地 | 霧島連山 |

| 品名 | ナチュラルミネラルウォーター |

\【初回20%OFF】1秒に1本売れている水/

※定期便の期間制限なし、いつでも停止・変更可能!

>>公式サイトはこちら

おすすめポイント

- 豊富なシリカ含有量97mg/Lで日々消耗するミネラルを摂取

- 保存料・着色料は不使用!未開封なら約2年間保存できる

- カルシウムとマグネシウムの吸収効率を高める2:1の含有率

| シリカ含有量 | 飲み心地 | 定期縛り |

|---|

97mg/L |

中硬水 |

なし |

| 製品情報 |

|---|

| シリカ以外の含有成分 | カルシウム31.0mg/L

マグネシウム14.0mg/L

カリウム5.7mg/L

炭酸水素イオン170.0mg/L

サルフェート30.0mg/L

バナジウム34mg/L |

| 硬度 | 130mg/L |

| pH | 6.9 |

| 採水地 | 霧島連山 |

| 品名 | ナチュラルミネラルウォーター |

>>公式サイトはこちら

水分補給をおいしく、かつ健康的におこなう手段として、のむシリカがおすすめです。

のむシリカは、ミネラルがたっぷり含まれたナチュラルミネラルウォーターです。

飲料水として飲むのみでなく、炊飯をはじめ緑茶やお酒を飲む際にも使用できるため、毎日の生活に取り入れやすいでしょう。

のむシリカの成分や活用方法について、詳しく紹介します。

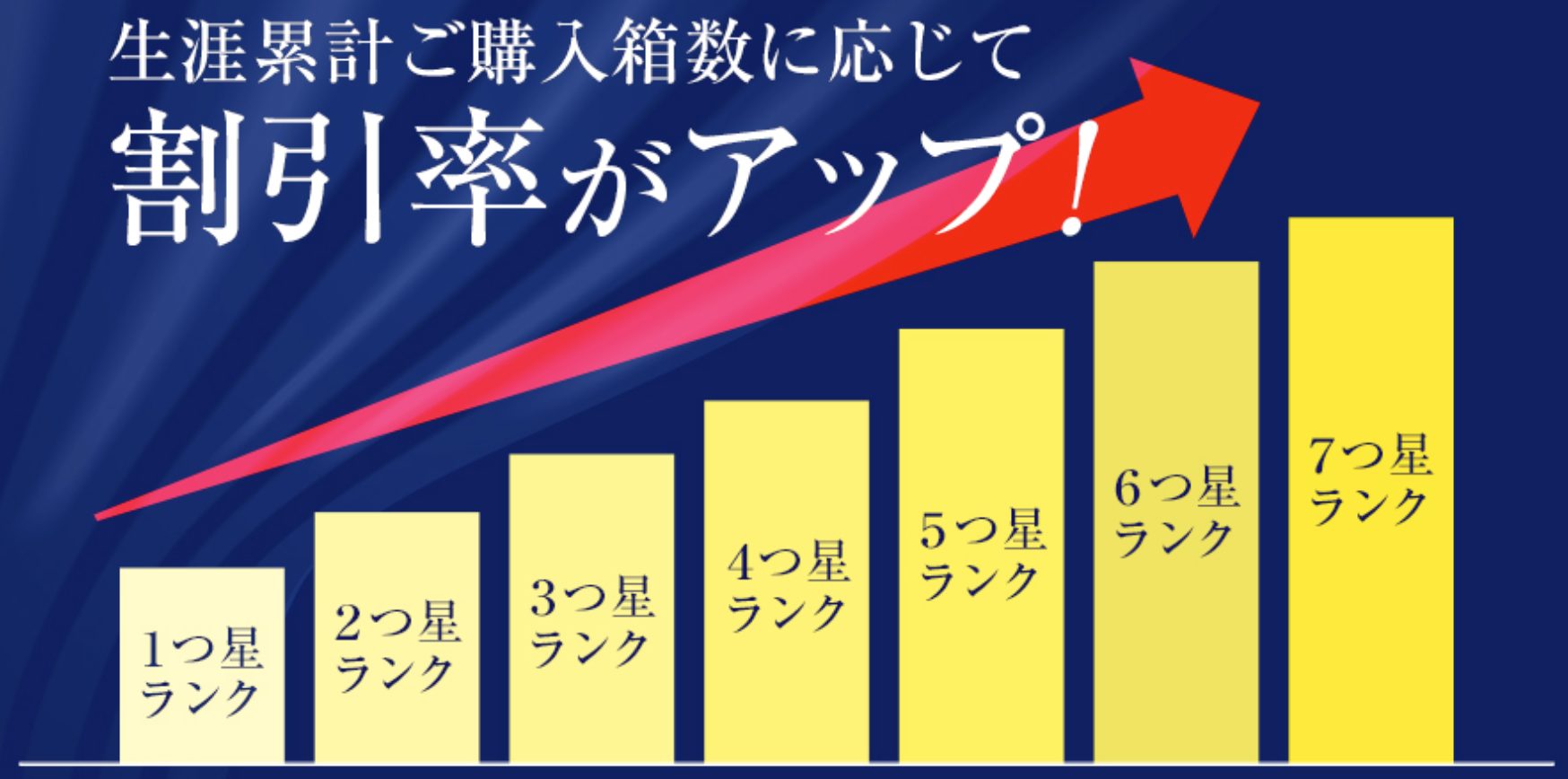

ミネラル含有量を比較

のむシリカからは、美のミネラルとして知られるシリカをはじめ、体に必要なミネラルを効率よく摂取できます。

シリカを含む水はシリカ水とも呼ばれています。のむシリカを含む複数のシリカ水のミネラル含有量は次のとおりです。

【シリカ水1Lあたりのミネラル量】

| のむシリカ | シリカシリカ | 財宝温泉 |

|---|

| カルシウム | 31.0mg | 7.6mg | 1.8mg |

| マグネシウム | 14.0mg | 2.1mg | 0.2mg |

| カリウム | 5.7mg | 3.1mg | 1.3mg |

| シリカ | 97.0mg | 72.0mg | 30.5mg |

| 炭酸水素イオン | 170.0mg | 50.0mg | |

| サルフェート | 30.0mg | 2.1mg | |

| バナジウム | 34.0μg | 0.001μg | |

のむシリカからは、シリカやカルシウム、マグネシウムなど、さまざまなミネラルをほかのシリカ水より多めに摂れることがわかるでしょう。

さまざまなミネラルをおいしく摂りたい方は、のむシリカをぜひ活用しましょう。

緑茶に活用できる

のむシリカはそのまま水として飲む方法のほか、緑茶を淹れる際の水としても使用できます。

のむシリカは硬度130mg/Lの中硬水であり、硬水と軟水の間の性質を持ちます。

軟水よりもミネラルを豊富に摂取でき、かつ硬水よりもクセの少ないまろやかな味わいを楽しめるでしょう。

ミネラルによる苦みも硬水より感じにくいため、緑茶に使用しても茶葉の味を損なうことがありません。

また、のむシリカのミネラルにはお茶の甘みやコクを引き立てる効果も確認されています。

いつもの緑茶をよりおいしく飲むための手段としても、のむシリカはおすすめです。

緑茶の効果に関するよくある質問

ここからは、緑茶の効果に関するよくある質問に回答します。

- お茶は体にいいの?

- 緑茶を毎日飲むとどうなる?

- 緑茶と日本茶の効果の違いは?

- 冷たい緑茶の効果は?

- カテキンを多く含む食品は?

毎日の水分補給に緑茶を取り入れたい方や健康、美容の効果を実感したい方は参考にしてください。

お茶は体にいいの?

お茶は一般的に体によい飲み物といわれています。

たとえば、麦茶はミネラル補給に役立ち、紅茶はポリフェノールによる抗酸化作用が期待できます。

ただし、お茶の種類により、カフェインやタンニンなどの成分が含まれており、飲みすぎには注意が必要です。

とくにカフェインを含む緑茶や紅茶は、過剰に摂取すると睡眠の質を下げる可能性があります。

適量を守りながら、自身の体質に適したお茶を選びましょう。

緑茶を毎日飲むとどうなる?

緑茶にはカテキンやテアニン、カフェインなど、健康や美容をサポートする成分が複数含まれています。

これらの成分を積極的に摂ることで、ダイエット効果や生活習慣病の予防効果、美肌効果などが期待できる可能性があるでしょう。

一方で緑茶の飲み過ぎにより、健康上のリスクを生じる可能性もあるため飲み過ぎは禁物です。

たとえばカフェインには脂肪燃焼作用や疲労軽減作用がありますが、強い覚醒作用により不眠のリスクが高まる点に注意しなければいけません。

また、シュウ酸やタンニンなどの過剰摂取も健康に悪影響をもたらす可能性があります。

緑茶はノンシュガーであるためダイエット中でも気兼ねなく飲めますが、水分補給のすべてを緑茶でおこなうような極端な飲み方は避けたほうがよいでしょう。

緑茶と日本茶の効果の違いは?

緑茶と日本茶の効果の違いはありません。

日本茶とは日本で生産される茶の総称であり、緑茶を指す場合が多いです。

そのため、効果に違いはなく、緑茶同様、抗菌作用や抗アレルギー作用、高血圧の改善、ダイエット効果など体によい健康効果が得られます。

茶葉が生産される地域や製造方法により、味わいが異なるため、好みのお茶を見つけてみましょう。

冷たい緑茶の効果は?

冷たい緑茶は、暑い季節や運動後などに飲むと、体をクールダウンさせてリフレッシュする効果があります。

また、冷たい水で淹れることで、緑茶の渋み成分であるタンニンの抽出が抑えられ、まろやかな味わいになります。

とくに夏場には、冷水で抽出した緑茶が爽やかで飲みやすく、熱中症予防にも役立つでしょう。

ただし、冷た過ぎる緑茶を一気に飲むと体に負担をかける可能性もあるため、胃腸が弱い方や冷え性の方は注意してください。

カテキンを多く含む食品は?

カテキンが多く含まれる食品は、果物や野菜があげられます。

カテキンはポリフェノールの一種であり、渋みや苦みのもとになる成分です。

主なカテキンが多い食品は、次のとおりです。

- 大豆

- 小豆

- りんご

- なし

- れんこん

- ソラマメ

- ぶどう

- いちご

果物や野菜に含まれるカテキンは、果皮に存在していることが多く、皮を剥かずに食べるとより摂取できるでしょう。

また、カテキンは、80度以上の高温で溶け出しやすい性質があるため、スープにしたり、生のまま摂取したり工夫するとよいでしょう。

まとめ

緑茶にはカテキンやテアニン、カフェインなどに由来するさまざまな健康効果が期待できます。

一方で、緑茶に含まれるカフェイン、シュウ酸、タンニンなどは摂りすぎると体に悪影響を及ぼす可能性があるため、水分補給の感覚で大量に飲むことは控えた方がよいでしょう。

毎日1杯以上の緑茶を適切な量とタイミングで飲み、健康や美容に役立てましょう。

水分補給の手段として、まろやかで飲みやすい水を探している方には、のむシリカがおすすめです。

シリカをはじめとするミネラルが豊富に含まれており、健康や美容のサポートにも役立ちます。

水分補給とミネラル補給を両立させる手段として、ぜひのむシリカを試してみましょう。

<参考文献>

※1 国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト|多目的コホート研究(JPHC Study)|緑茶摂取と全死亡・主要死因死亡との関連について

※2 NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター | カフェインと睡眠

※3 一般社団法人日本臨床栄養代謝学会|学会誌JSPEN/4 巻 (2022) 1 号p. 44-48|杉山彰英「カテキン」

※4 厚生労働省|健康のため水を飲もう講座